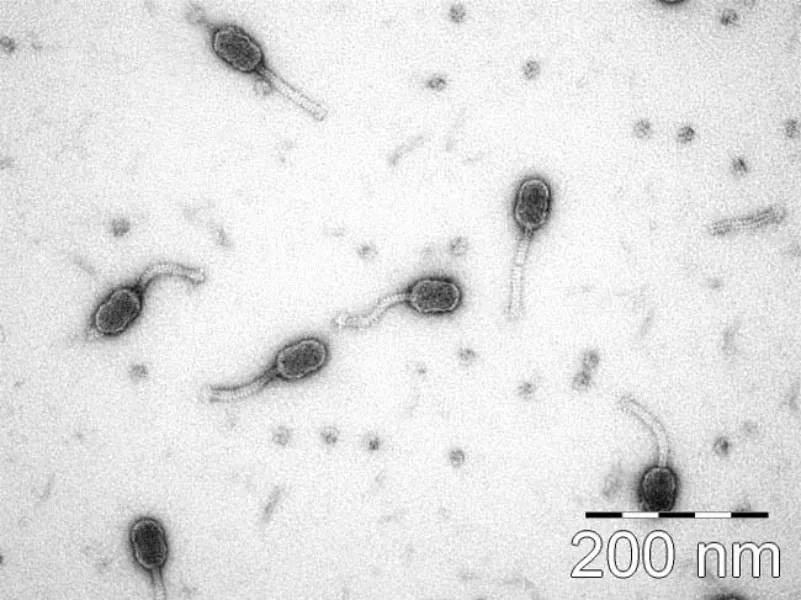

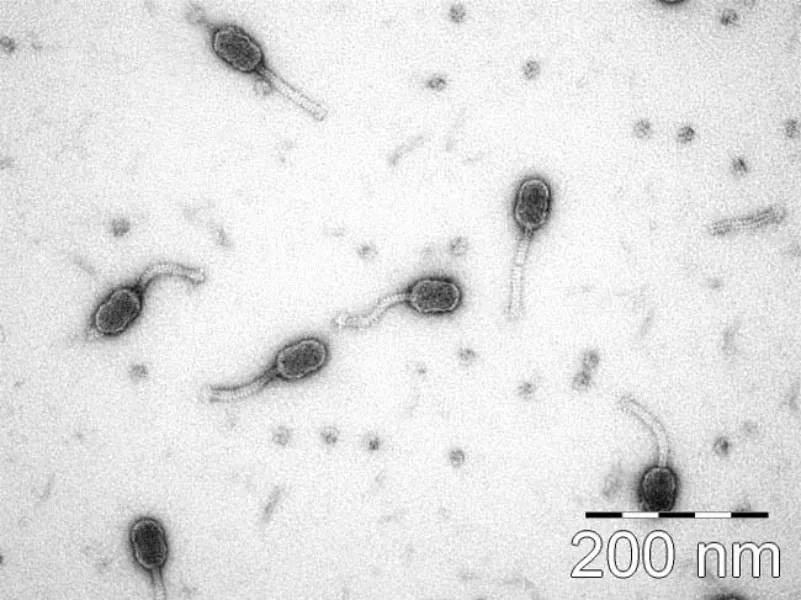

Elektronenmikroskopische Aufnahme der Phagen FAM 26136, welche den Lactococcus lactis Stamm FAM 17926 angreifen. (Prof. Charles Franz, Prof. Jennifer Mahony)

An der Hochschule HAFL fand am Dienstag 8. Nov. 2022 die Liebefelder Milchtagung statt. Wissenschafterinnen und Wissenschafter von Agroscope und der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften berichteten von neuen Forschungsergebnissen und von der jährlichen weltweiten Milchkonferenz IDF World Dairy Summit. Helena Stoffers stellte ein mit Käsetechnologie hergestelltes, texturiertes Produkt aus Milch und der Leguminose Lupine vor. Lupinen enthalten 35 bis 55 Prozent Protein. Mit lokaler Produktion und geringer Verarbeitung kann so ein proteinreiches Produkt mit gleichwertiger Textur und Flavour wie Käse hergestellt werden.

Dominik Guggisberg untersuchte den Einfluss der Kühllagerung von Käsereimilch bei 4 bis 16 Grad C auf die Gerinnungseigenschaften und die Käseausbeute mit dem neu für die Milchgerinnung eingesetzten Rheolaser. Lagerung für zwei Tage bei 4 und 8 Grad C ergaben verlängerte Gerinnungszeiten und reduzierte Gallertfestigkeiten, bei acht Grad wurden Ausbeuteverluste beobachtet, 12 Grad C während 24 h ergaben optimalere Werte. Die Messmethodik bewährt sich und eröffnet neue Horizonte.

Viren als Haustiere

Ueli von Ah zeigte anhand der Ergebnisse der Dissertation von Vincent Somerville, dass Bakterien in den Rohmisch-Käsereikulturen der Liebefelder Kulturen AG dank eingebauter, aber inaktiver Viren-DNA gegen neue Angriffe von Viren (Phagen) resistent sind. Die Bakterien halten sich Viren sozusagen als Haustiere für den eigenen Schutz. Für den Einbau der Phagen-DNA in ihr Genom benutzen sie das CRISPR-CAS-System. Es wurde eine grosse Vielfalt an eingebauter Phagen-DNA in der Bakteriengemeinschaft aus vielen Stämmen gefunden, die Stämme tauschen diese Phagen-DNA zum Schutz auch gegenseitig aus.

Christoph Denkel nahm das Publikum mit auf eine Reise zu den Ursprüngen des Erbsenaromas. Um eine starke Ausprägung des Erbsenaromas und unangenehmer bohniger Aromakomponenten («beany flavor») - vor allem aus der Fettoxidation resultierend - zu vermeiden, ist bereits bei der Pflanzenzüchtung anzusetzen. Während der Ernte sowie Nacherntebehandlung wird bereits eine Bildung/Ausweitung unerwünschter Aromakomponenten vermutet. Entscheidend in der gesamten Prozesskette ist die Kontrolle der Lipoxygenaseaktivität, welche Fettoxidation begünstigt. Gezielte Fermentation mit Milchsäurebakterien hat das Potenzial, ein unerwünschtes Aromaprofil zu korrigieren.

Indien: Milchprodukte sind zentral

Andreas Aeschlimann und Walter Bisig berichteten von IDF Word Dairy Summit in Delhi, Indien. Die Milchproduktion gibt 80 Millionen indischen Bauernfamilien ein wirtschaftliches Auskommen, eine sehr hohe Zahl und wichtig für die Beschäftigung und Besiedlung der ländlichen Räume. Premierminister Modi sagte an der Konferenzeröffnung sinngemäss «Wir produzieren mit Massen, wir machen nicht Massenproduktion.» Die drei wichtigsten Milchprodukte sind Trinkmilch, Dahi (Joghurt) und Butter inkl. Bratbutter (Ghee). Sie spielen eine zentrale Rolle für die Versorgung der indischen Bevölkerung mit essenziellen Nährstoffen. Diese lebt aus religiösen Gründen zu rund 80 Prozent lakto-vegetarisch.

Die Verfügbarkeit von Milch und Milchprodukten pro Kopf beträgt in Indien 427 g/Tag, gemäss der «Global Alliance for Improved Nutrition» noch zu wenig. 71 Prozent der Bevölkerung können sich keine gesunde Ernährung leisten. All dies führt zu einem Mangel an Eisen, vielen Vitaminen und Mineralstoffen bei Kindern und Erwachsenen, die - aus finanziellen Gründen - oft vegane - Ernährung ist nicht so gesund wie Viele im Westen meinen. Die geplante Verdreifachung der Milchproduktion innert 25 Jahren des jetzt schon weltweit grössten Milchproduzentenlandes soll zur besseren Versorgung der Inderinnen und Inder mit diesen essenziellen Nährstoffen beitragen. Aus vier Gründen werden vermehrt Büffel und Ziegen statt Kühe gehalten: Die Tiere ertragen den Klimawandel besser, sind gut geeignet für die Fütterung von Nebenprodukten des Getreideanbaus, sie dürfen gehandelt und auch geschlachtet werden. Bei Kühen ist dies aus religiösen Gründen nicht möglich.

Viele international wichtige Themen wie zum Beispiel erfolgreiche Zuckerreduktion in Joghurt und Milchmischgetränken in Norwegen, Wasser- und Energie-Spartechnologien in Molkereien, wirksame Treibhausgas-Reduktion durch Biogasproduktion auf Höfen, neuer IDF-Standard für die Berechnung der Treibhausgasemissionen der Wertschöpfungskette Milch inkl. Einbezug der essenziellen Nährstoffe, wurden diskutiert. Der neue IDF-Forschungspreis wurde an italienische, neuseeländische und irische Milchforschung verliehen.